Griechenland in München entdecken: 15 Tipps für einen Kulturtrip durch das Isar-Athen

|

| Auf dem Königsplatz in München schlägt das kulturelle Herz der Stadt. Die Platzarchitektur, im Stil eines antiken Forums, prägte den Ausdruck „Isar-Athen“. Das Ensemble wird von drei klassizistischen Gebäuden eingerahmt: Antikensammlung (links), Propyläen (Mitte) und Glyptothek. Αναδημοσίευση από: doryforos-europa, http://reise-zikaden.de/griechenland-muenchen-kulturtrip-isar-athen-tipps/ |

|

| Leo von Klenze, Architekt (1784-1864), Fotographie von 1856. Quelle: Wikipedia |

|

| Ludwig I., König von Bayern (1786-1868), Fotographie von 1860. Quelle: Wikipedia |

Zeugnisse der griechischen Klassik haben immer alle Sehenden und Denkenden gefesselt und angezogen – als Ziel und Maßstab. Die Kunst der Klassik ist vollkommen. Immer wenn ein Weg zu Ende ging, hat man versucht, beim Vollkommenen anzusetzen und sich neu zu orientieren. König Ludwig I. wollte Lehrmeister seines Volkes sein, denn „Kunst hat eine erzieherische Wirkung auf den Betrachter.“

Als Regent und Bauherr war Ludwig I. ein glühender Verehrer des antiken Griechenland, er machte München zum vielgeachteten Isar-Athen. Für Jahrzehnte verwandelte der bayerische König die Stadt in eine Baustelle, nicht immer zur Freude seiner Bürger. Seine Antikenbegeisterung vermittelt uns den Eindruck München liegt am Mittelmeer – zumindest nicht weit davon entfernt. Seine Baupolitik machte München zu einem europäischen Zentrum der Kunst.

Nach den Vorbildern der griechischen Antike schufen die Architekten Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner klassizistische Museen, Straßenzüge und Plätze.

Aber nicht nur Ludwig I. und seine Hofarchitekten haben sich für das Isar-Athen verdient gemacht: Prinzregent Luitpold von Bayern mit dem Friedensdenkmal, der Maler Carl Rottmann mit seinen griechischen Landschaftsgemälden und der Archäologe Heinrich Brunn mit der Gründung des Museums für Abgüsse klassischer Statuen.

Dazu kommen der Maler Franz von Lenbach mit dem Architekten Gabriel von Seidl mit dem Bau der Lenbachvilla, der Theaterregisseur Gunnar Peterson mit dem Sommertheater in der Glyptothek und Prof. Dr. Jan Murken mit der Gründung des Museums über König Otto von Griechenland in Ottobrunn.

Alle genannten Persönlichkeiten haben wir mit ihren Werken, Sammlungen und Leistungen in unserem Beitrag: Griechenland in München entdecken: Ein Kulturtrip durch das Isar-Athen aufgenommen. Münchens Schätze werden euch inspirieren und begeistern – da sind wir uns ganz sicher.

Zum Abschluss haben wir eine Kurzbiografie über Ludwig I. von Bayern und seiner Verdienste und zwei originelle Anekdoten über den König zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen!

1. Glyptothek am Königsplatz: Die Skulpturen des Aphaiatempels von Ägina

In

der Glyptothek von München werden antike Skulpturen ausgestellt. Die

klassizistische Architektur ist sehenswert und trägt zum imposanten

Erscheinungsbild des Königsplatzes bei.

Die Giebelgruppe der Glyptothek zeigt Athena als Beschützerin der plastischen Künste. Die Figuren in den Nischen der Vorderseite stellen Dädalos, Prometheus, Hadrian, Perikles, Phidias und Hephaistos dar – als mythische Repräsentanten der Kunst.

Der kostbarste Besitz der Glyptothek sind die Giebelfiguren vom Heiligtum der Aphaia, von der Insel Ägina im Saronischen Golf. Der spätarchaische Ringhallentempel wurde um 510 bis 480 v. Chr. erbaut. Die Skulpturen zählen zu den schönsten Griechenlands.

1811 wurde das Heiligtum auf Ägina ausgegraben und Kronprinz Ludwig konnte die Figuren 1827 erwerben. Die Giebelfiguren, auch Ägineten genannt, zeigen den Trojanischen Krieg: Griechen und Trojaner sind in heftige Kämpfe miteinander verwickelt. Die Schutzgöttin Athena steht majestätisch in der Mitte des Geschehens.

Ost- und Westgiebel unterscheiden sich deutlich durch ihr Alter. Der Westgiebel wurde Ende des 6. Jhd. v. Chr., der Ostgiebel erst 480 v. Chr. fertiggestellt. Der Übergang von der Spätarchaik zur Frühklassik ist hier gut zu erkennbar, so dass der Aphaiatempel zwei verschiedene Kunststile vorweisen kann.

Die Glyptothek besitzt Skulpturen, Mosaike und Reliefs von archaischer Zeit (etwa 650 v. Chr.) bis in die spätrömischen Zeit (etwa 550 n. Chr). Berühmteste Werke: Barberinischer Faun, Bildnis des Homer, Göttin Eirene, Statue des Diomedes, Jüngling Ilioneus, Apoll von Tenea, Münchner Kouros, Medusa Rondanini, Grabstele des Mnesarete, Knabe mit der Gans, Trunkene Alte. Römische Büsten: Kaiser Augustus, Nero, Marius, Sulla, Septimius Severus und seine Gemahlin Julia Domna.

Lesestoff dazu: Insel Ägina: Tempel der Aphaia – Heimat der Giebelfiguren der Glyptothek in München

2. Antikensammlung am Königsplatz: Die Dionysos-Schale des Exekias

Die

Antikensammlung am Münchner Königsplatz ist eine von Deutschlands

größten

Sammlungen griechischer, etruskischer und römischer Kunst. Das Museum entführt

den Besucher in längst vergangene Welten. Ihre Architektur ähnelt einem korinthischen Tempel

und wurde 1848 eröffnet.

Sammlungen griechischer, etruskischer und römischer Kunst. Das Museum entführt

den Besucher in längst vergangene Welten. Ihre Architektur ähnelt einem korinthischen Tempel

und wurde 1848 eröffnet.

Der klassizistische Bau korinthischer Ordnung, umschließt zusammen mit Propyläen und Glyptothek, des Architekten Leo von Klenze, den Königsplatz wie ein hellenistisches Forum. Das Gebäude wurde 1838 bis 1848 im Auftrag von König Ludwig I. durch Georg Friedrich Ziebland errichtet. An der Südseite des Gebäudes wurde im gleichen Zug das Kloster St. Bonifaz errichtet, dort ist Ludwig I. Grabstätte.

Die Dionysos-Schale (6. Jhd. v. Chr.) des Exekias ist in der Antikensammlung von München ausgestellt.

Die hervoragend erhaltene Trinkschale zeigt Dionysos, den Gott des Weines, der entspannt auf einem Schiff lagert. Am Mast ranken Weinreben empor, Delphine umkreisen das Schiff.

Die Darstellung der Trinkschale ist an einen homerischer Hymnus angelehnt: Dionysos war von Seeleuten auf ihr Schiff verschleppt worden. Auf hoher See jedoch erschien der Gott den Männern, worauf sie sich vor Angst ins Meer stürzten und zur Strafe von Dionysos in Delphine verwandelt wurden.

Die Trinkschale wurde in der einstigen etruskischen Stadt Vulci im italienischen Latium gefunden.

Tipp: Die Sonderausstellung Die Etrusker – Von Villanova bis Rom läuft noch bis 8. Januar 2017.

3. Die Propyläen am Königsplatz: Dorisches Stadttor und Kulisse für Musikkonzerte

Ursprünglich

waren die Propyläen am Münchner Königsplatz als westliches Stadttor

geplant.

Bis zur Umsetzung des Torbaus war München stark angewachsen und es stand daher nicht

mehr am Stadtrand. Die Propyläen dienen als Abschluss und Mittelpunkt der Gebäude am Königsplatz.

Bis zur Umsetzung des Torbaus war München stark angewachsen und es stand daher nicht

mehr am Stadtrand. Die Propyläen dienen als Abschluss und Mittelpunkt der Gebäude am Königsplatz.

Im

Konzept des Architekten Leo von Klenze bildeten die dorischen Säulen

des Propyläen den Schlussstein zwischen der Glyptothek mit ihren

ionischen, und der Antikensammlung mit ihren korinthischen Säulen.

Bereits 1817 wollte Leo von Klenze den Platz nach Westen mit einer monumentalen Toranlage abschließen, für die er allerdings erst dreißig Jahre später den Auftrag erhielt. Ludwig finanzierte den Bau nach seiner Abdankung im Jahr 1848 aus seinem Privatvermögen.

Die Propyläen ist ein Zeichen der Freundschaft zwischen Griechenland und Bayern, aber auch ein Denkmal für den Freiheitskampf Griechenlands von 1821 bis 1829. Daher befinden sich an den Wänden der Hauptdurchfahrt die Namen griechischer Freiheitskämpfer. Vor der Propyläen am Königsplatz werden in den Sommermonaten regelmäßig Musikkonzerte veranstaltet.

Video: Mikis Theodorakis und Anthony Quinn, München, 1995

Legendär ist das Konzert zu Mikis Theodorakis 70. Geburtstag, das im Jahr 1995 am Königsplatz stattfand. Ehrengast war der amerikanische Schauspieler Anthony Quinn, der Hauptdarsteller des weltberühmten Films „Alexis Sorbas“ (1964). Quinn tanzte gemeinsam mit Mikis den „Sirtaki“.

4. Theater im Innenhof der Glyptothek: „König Ödipus“ von Sophokles

Im

antiken Theaterstück „Ödipus“ stehen sich Gunnar Petersen als Seher

Teiresias (links)

und Tobias Ulrich als junger Ödipus, gegenüber. Für eine zauberhafte Atmosphäre sorgt im

Sommer der Innenhof der Glyptothek. Foto der Darsteller: Theaterspiele Glyptothek,

Montage: reise-zikaden.de

und Tobias Ulrich als junger Ödipus, gegenüber. Für eine zauberhafte Atmosphäre sorgt im

Sommer der Innenhof der Glyptothek. Foto der Darsteller: Theaterspiele Glyptothek,

Montage: reise-zikaden.de

Zur Wahl stehen in der Saison 2016 zwei herausragende Theaterstücke (tägliche Aufführungen bis 17. September 2016):

- König Ödipus von Sophokles

- Der Sturm von William Shakespeare

Zusätzlich wird griechische Gastfreundschaft im sicherlich reizvollsten Spielort von München angeboten: Brot, Wein und Wasser sind bereits im Eintrittspreis enthalten.

5. Lenbachhaus: Die Brunnen im Hausgarten der Lenbachvilla

Die

großzügige Villa des Malers Franz von Lenbach orientierte sich stark an

toskanischen

Villenanlagen. Das Lenbachhaus besitzt den schönsten Garten von München mit drei

sehenswerten Brunnen, die der griechischen Antike verpflichtet sind.

Villenanlagen. Das Lenbachhaus besitzt den schönsten Garten von München mit drei

sehenswerten Brunnen, die der griechischen Antike verpflichtet sind.

Seine Wohnräume ließ Lenbach mit antiken Skulpturen und Kopien antiker Kunstwerke, Malereien und Teppichen verzieren, die auch besichtigt werden können. Die Lenbachvilla wurde bis 2013 generalsaniert und um einen Neubautrakt, in Form eines goldglänzenden Kunstkubus, ergänzt. Heute befindet sich in beiden Gebäuden die Städtische Galerie im Lenbachhaus mit 28 000 Kunstwerken. Seit den 70er-Jahren kauft die Galerie auch zeitgenössische Kunst, z. B. von Joseph Beuys, an.

Der schönste Brunnen im Garten der Lenbachvilla stellt den griechischen Helden Herakles als Knabe dar.

Doch zurück zu unserem Kulturtrip durch das Isar-Athen. Das Lenbachhaus besitzt für uns den schönsten Hausgarten von München mit drei Brunnen, die der griechischen Antike verpflichtet sind. Für uns einer der stilvollsten und angenehmsten Plätze der ganzen Stadt.

Der Brunnen Herakles als Knabe gefällt uns im Lenbachgarten am besten. Der Erzgießer Ferdinand von Miller gestaltete im Jahr 1890 das Kunstwerk. Als Inspektor der Königlichen Erzgießerei gilt Miller als der Erschaffer der Bavaria. Aufgrund seiner Verdienste wurde er vom König in den Adelsstand erhoben.

Ein weiterer Brunnen befindet sich vor dem Eingang in die Lenbachvilla und zeigt den griechischen Gott Eros mit einer Gans, ein Motiv das in der Fachwelt „gänsewürgender Eros“ genannt wird.

Der größte Brunnen besitzt drei Etagen. Auf seiner Spitze sitzt ein Eros mit Füllhorn, aus dem Wasser sprudelt. Die Schale in der er sitzt wird von Delphinen gehalten. Das zweite Becken, mit Löwenköpfen als Wasserspeier, tragen Sirenen. Das dritte und unterste Becken wird von Pferden gestützt. Diese lagern in einem weitläufigen Wasserbecken.

6. Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke: Die Kopie wird hier zur Kunst

Im Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke in München werden ingesamt

1800 Statuen und Büsten gezeigt. Die Kopien umspannen den Zeitraum vom 7. Jhd. v. Chr.

bis zum 5. Jhd. n. Chr. und können in lichtdurchfluteten Hallen bewundert werden.

Foto: Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke

Einblick in das Modell des Parthenon von Athen im Maßstab 1:20.

Die Gipsabdrücke umspannen insgesamt den weiten Zeitraum, vom 7. Jhd. v. Chr. bis zum 5. Jhd. n. Chr., und können in lichtdurchfluteten Hallen bewundert werden.

Attraktion ist ein Modell des Parthenon von Athen im Maßstab 1:20. Die Architektur, das Inventar und Kultbild der Athena sind farbig rekonstruiert und vermitteln einen realistischen Eindruck seiner einstigen Pracht.

Das Museum entstand aus einer Lehrsammlung für die Studenten der Klassischen Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität. Es befand sich bis 1869 in den Hofgartenarkaden der Residenz. 1944 wurden diese komplett zerstört, nach Kriegsende wurde eine neue Sammlung aufgebaut. 1976 legte man das Haus der Kulturinstitute, im ehemaligen NSDAP-Verwaltungsbau, als neuen Standort fest.

7. Die Neue Pinakothek: Griechische Landschaften von Carl Rottmann

Carl Rottmann war der von Ludwig I. bevorzugte Landschaftsmaler.

Für den König war Rottmann ein Jahr in Griechenland unterwegs.

Das stimmungsvolle Gemälde zeigt die Insel Delos im Licht der aufgehenden Sonne

(Harz-Ölmalerei auf Putztafel, 1840, 162 x 206 cm). Foto: Wikipedia

Mit

ihrer Eröffnung 1853 war die Neue Pinakothek die erste Sammlung

moderner Kunst weltweit. 1944 wurde der Bau schwer beschädigt und später

abgerissen. Die Fotographie stammt aus dem Jahr 1854. Heute steht ein

moderner Neubau an seiner Stelle. Foto: Wikipedia

Für uns sind besonders die Landschaftsgemälde aus dem Griechenland des 19. Jahrhunderts interessant. Der Landschaftsmaler Carl Rottmann (1797 – 1850) war im Auftrag von König Ludwig I. von 1834 bis 1835 auf antiken Spuren in Griechenland unterwegs. Daraus entstanden, von 1838 bis 1850, dreiundzwanzig Ölgemälde mit Motiven aus Athen, Korinth, Sparta, Mykene bis zu Olympia, Marathon und vielen mehr.

Rottmann malte keine Idylle, sondern stellte die berühmten Orte realistisch dar, so wie er sie während seiner Reise gesehen hatte. Einsame Landschaften, die ihre Spannung aus der Differenz zwischen großer Vergangenheit und verarmter Gegenwart bezogen. Dieser Gemäldezyklus griechischer Landschaften war das Herzstück der Neuen Pinakothek, es wurde im Auftrag des Königs ein eigener Rottmann-Saal eingerichtet. Dieser wurde ebenfalls im zweiten Weltkrieg teilweise zerstört.

Erst im Jahr 2003 wurde in der Neuen Pinakothek wieder ein Rottmann-Saal eröffnet. In Saal 6 werden einundzwanzig Ölgemälde von Carl Rottmann präsentiert, vierzehn davon wurden restauriert. Weitere Landschaftenansichten aus Griechenland sind im Saal 8 von Peter von Hess und Carl Wilhelm von Heideck zu finden.

8. Die Akropolis von München: Die Ruhmeshalle mit der Statue der Bavaria

Die

Akropolis von München: Die monumentale Bronzestatue der Bavaria,

vor der dreiflügeligen Ruhmeshalle, ist eines der Wahrzeichen der Stadt.

Ihre Herstellung war eine technische Meisterleistung, sie ist die erste Kolossalstatue

die seit der Antike im Bronzeguß hergestellt wurde.

vor der dreiflügeligen Ruhmeshalle, ist eines der Wahrzeichen der Stadt.

Ihre Herstellung war eine technische Meisterleistung, sie ist die erste Kolossalstatue

die seit der Antike im Bronzeguß hergestellt wurde.

Es entstand eine dreiflügelige dorische Säulenhalle aus Marmor mit einer imposanten Länge von fast 70 Metern, die zwischen 1843 bis 1853 errichtet wurde. Die Ruhmeshalle ist ein Ehrentempel für bedeutende bayerische Persöhnlichkeiten. Die aufgestellten Büsten wirken lebensecht, die bekanntesten sind König Ludwig I., Albrecht Dürer, Sebastian Kneipp, Ludwig Thoma, Rudolf Diesel, Heinrich von Hess, Clara Ziegler, Lena Christ und viele mehr.

Die

Bavaria – Symbolgestalt und Patronin Bayerns. Mit Tunika und Bärenfell

bekleidet umfasst die rechte Hand das Schwert. Der linke Arm streckt

einen Siegeskranz in die Höhe, der den Berühmtheiten in der Ruhmeshalle

gilt. Der Löwe, Wappentier der Wittelsbacher, sitzt schützend neben ihr.

Die Bavaria wurde im Auftrag von König Ludwig I. in den Jahren 1843 bis 1850 gegossen und aufgestellt. Sie steht in baulicher Einheit mit der Ruhmeshalle. 1837 wurde der Vertrag über die Herstellung der Bavaria zwischen Ludwig I., Leo von Klenze, dem Bildhauer Ludwig Schwanthaler und den Erzgießern Johann Baptist Stiglmaier und Ferdinand von Miller unterzeichnet.

Die fast 19 Meter hohe und knapp 88 Tonnen schwere Bavaria wurde im Bronzehohlguss hergestellt. Sie besteht aus vier Teilen: Kopf, Brust, Hüfte, Unterteil und Löwe. Dazu kommen noch diverse Kleinteile. Die Höhe des Steinsockels beträgt knapp 9 Meter.

Interessantes Detail: Der Kopf der Bavaria wurde aus der Bronze türkischer Kanonen gegossen. Diese waren 1827 im griechischen Befreiungskrieg in der Seeschlacht von Navarino (Hafenstadt Pylos, Peloponnes) mit der Flotte untergegangen. Der griechische König Otto I., Sohn von Ludwig I., ließ die Kanonen aus den Schiffswracks heben und verkaufen, etliche davon gelangten auch nach Bayern.

Als während des Oktoberfestes im Jahr 1850 die Bavaria festlich enthüllt wurde, brach unter den Besuchern ein unbeschreiblicher Jubel aus. Der Festakt wurde zu einer Huldigungsfeier für den, zwei Jahre zuvor zurückgetretenen Ludwig I., eine große Versöhnungsfeier mit dem Ex-König. Allmählich wurde den Münchnern bewusst, was Ludwig für die Stadt geleistet hatte.

9. Der Münchner Friedensengel ist die griechische Siegesgöttin Nike

Oberhalb

der Prinzregentenstraße wacht der Friedensengel über München.

Die goldene Statue steht auf einem Säulentempel und thront auf einer Terrasse,

die eine wunderbare Aussicht bietet.

Die goldene Statue steht auf einem Säulentempel und thront auf einer Terrasse,

die eine wunderbare Aussicht bietet.

Der Friedensengel ist sechs Meter hoch, hat eine Spannweite von fünf Metern und ist der griechischen Siegesgöttin Nike nachempfunden. Der Friedensengel ist kein „Engel“, sondern als Friedensgenius der krönende Abschluss des Denkmals.

Der sechs Meter hohe Friedensengel hält in der rechten Hand einen Ölzweig als Sinnbild für Frieden, in der Linken das Palladion.

Das Dach wird von acht Karyatiden und vier Ecksäulen getragen. An den Eckpfeilern sind zwölf Reliefmedaillons mit den Heldentaten des Herakles angebracht.

Vier große runde Goldmosaike zeigen Darstellungen von Krieg, Sieg, Frieden und Kultur. Das Dach des Tempels trägt an seinen vier Ecken Akroterien in Form von antiken Rüstungen und Waffen als Trophäen des Sieges.

Eine lohnende Aussicht bietet die Aussichtsterrasse des Friedensdenkmals auf München. Vor allem an lauen Sommerabenden bietet er romantische Augenblicke, wenn der darunter liegende Springbrunnen stimmungsvoll beleuchtet wird. Die ganze Anlage ist ein Denkmal an fünfundzwanzig Jahre Frieden nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71.

Für die Errichtung des Friedensdenkmals schrieb die Prinzregent-Luitpold-Stiftung einen Wettbewerb aus. Die Anlage wurde nach dem Entwurf der Bildhauer Heinrich Düll, Georg Pezold und Max Heilmeier erbaut. Grundsteinlegung war 1896, die feierliche Enthüllung 1899.

10. Englischer Garten mit Monopteros: Neuer Glanz nach der Sanierung

Attraktion

und Aussichtsloge im Englischen Gartens ist der Monopteros,

ein klassizistischer Rundtempel auf einem künstlichen Hügel.

Nach einer Generalüberholung von 2014 bis 2016 leuchtet er wieder so farbenprächtig

wie ihn einst Leo von Klenze entwarf.

ein klassizistischer Rundtempel auf einem künstlichen Hügel.

Nach einer Generalüberholung von 2014 bis 2016 leuchtet er wieder so farbenprächtig

wie ihn einst Leo von Klenze entwarf.

Ab

Semptember 2016 kann vom Monopteros im Englischen Garten wieder die

wunderbare Aussicht auf die Türme von München genossen werden.

Von 2014 bis September 2016 wird der Monopteros generalüberholt. Inzwischen sind die Renovierungen fast abgeschlossen. Der Rundtempel wird demnächst wieder so farbenprächtig leuchten, wie Leo von Klenze ihn konzipiert hatte. Der Pinienzapfen auf der Spitze in Rot und Weiß, die Ornamente in Rot, Grün, Orange und Gold.

Bald können wir alle wieder die wunderschöne Aussicht vom Monopteros auf die Türme von München genießen. Perfekt zum Spaziergang durch den Englischen Garten passt einer unserer Lieblingssongs von der Spider Murphy Gang, der Titel Sommer in der Stadt, aus dem Album Tutti Frutti von 1982:

I renn nackert durch’n Englischn Gartn, Sitz high aufm Monopteros,

I glaub mei Chef muaß heit auf mi verzichtn, Ja i lieg vui liaber mit Dir im Gras.

‚S is wieder Sommer, ‚S is wieder Sommer, ‚S is wieder Sommer, Sommer in der Stadt“

Das Video zum Spider Murphy Song „Sommer in der Stadt“ im 80er-Style

Der Englische Garten ist bestens über öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen, die U-Bahnlinien U3 und U6 mit den Haltestellen Universität, Münchner Freiheit und Giselastraße sind ideale Ausgangspunkte.

11. Unsere Pilgerstätte in München: Die griechisch-orthodoxe Salvatorkirche

Die Salvatorkirche ist die drittälteste Kirche von München und ist ein Kleinod in der Altstadt.

Durch eine Verfügung von König Ludwig I. wurde sie 1828 den griechisch-orthodoxen Christen

überlassen.

Die spätgotische Salvatorkirche von München wurde als Friedhofskirche für die Frauenkirche errichtet.

Seither gehört sie zur Griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland und wird „Verklärung des Erlösers“ genannt: Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Die kunsthistorisch wertvolle Ikonostase wurde 1829 nach einem Entwurf von Leo von Klenze und dem Ikonenmaler Euthymios Dimitriou angefertigt. Die Ikonen stammen von alten Meistern aus Griechenland. Besonders schön ist die große Panagia-Ikone im Vorraum und die Pantokrator-Ikone neben dem Altar.

Lichtdurchflutet und freundlich wirkt heute St. Salvator, die Säulen und Gewölberippen leuchten in warmen Ockertönen. München ist stolz darauf, die größte griechische Gemeinde in Deutschland zu haben und ein bedeutendes Zentrum der Griechisch-Orthodoxen Kirche zu sein.

Die Liturgie wird in der Salvatorkirche, auch in deutscher Sprache, jeweils am ersten Samstag im Monat gefeiert. Jeden Sonntag und an großen Festtagen finden Liturgien in griechisch statt.

12. Nymphenburger Schlosspark: Der Apollotempel und die Götterstatuen

Münchner

Idylle:

Der Badenburger See mit dem Monopteros des Apollotempels ist einer

der schönsten und romantischsten Plätze im Schlosspark Nymphenburg.

Auf seinen Stufen treffen sich im Frühjahr die ersten sonnenhungrigen Besucher

um sich ihrem Traum von Arkadien hinzugeben.

Der Badenburger See mit dem Monopteros des Apollotempels ist einer

der schönsten und romantischsten Plätze im Schlosspark Nymphenburg.

Auf seinen Stufen treffen sich im Frühjahr die ersten sonnenhungrigen Besucher

um sich ihrem Traum von Arkadien hinzugeben.

Die Unterseite der Kuppel ist durch goldene Verzierungen auf blauen und rotem Untergrund ausgeschmückt. Von den Stufen des Apollotempels kann der Badenburger See sowie ein Teil des Nymphenburger Schlossparks in schönster Aussicht genossen werden.

Skulptur des Hirtengottes Pan mit Syrinx.

Besuch beim Hirtengott Pan

Am östlichen Ende des Badenburger Sees befindet in einem kleinen, schattigen Wäldchen die Skulptur des Hirtengottes Pan. In Gesellschaft eines Ziegenbocks spielt er verträumt auf seiner Hirtenflöte (Syrinx).Die Statue aus Carrara-Marmor wurde im Jahr 1815 vom Bildhauer Peter Simon Lamine gefertigt. Der Welt entrückt liegt der musizierende Hirtengott oberhalb eines kleinen Wasserfalls.

Die Statuengruppe „Urteil des Paris“

Bei den Gewächshäusern schmückt eine Statuengruppe mit vier Figuren den Mittleren Blumengarten. Die Statuen stellen das berühmte Urteil des Paris dar. Links steht der Trojaner Paris mit dem Apfel in der Hand, als Gegenstand des Streits. Daneben die Göttinen Aphrodite, Hera und Pallas Athene (von links nach rechts). Die Figuren wurden vom Bildhauer Landolin Ohmacht in Sandstein ausgeführt (1804–1807).Lesestoff dazu: Schlosspark Nymphenburg: Einzigartiges Naturparadies mitten in MünchenDer Königssohn Paris wurde als Neugeborener im Idagebirge bei Troja ausgesetzt und dort von Hirten aufgezogen. Im Streit um den „Apfel der Eris“ wurde der Jüngling Paris von Zeus als Richter beauftragt. Eris ist in der Mythologie die Göttin der Zwietracht und des Streits. Diesen goldenen Apfel, mit der Aufschrift „Der Schönsten“, hatte Eris auf die Festtafel bei der Hochzeit von Peleus und Thetis geworfen. Eris war beleidigt, weil alle Götter eingeladen waren, nur sie nicht. Es kommt zum Streit zwischen den Göttinnen Hera, Athena und Aphrodite, wem der Apfel zustehen würde. Hera versprach Paris im Falle ihrer Wahl Macht, Athene versprach Weisheit und Aphrodite versprach Liebe. Paris wählte Aphrodite – bekannt als das „Urteil des Paris“. Paris wurde als Königssohn wiedererkannt und von seiner Familie in Troja wieder aufgenommen. Das Versprechen der Aphrodite und der zur Erfüllung notwendige Raub der Helena waren Auslöser des Trojanischen Krieges.

Statuengruppe „Urteil des Paris“ im Nymphenburger Schlosspark.

13. Bayerische Staatsbibliothek: Griechische Gelehrte am Eingangsportal

Das

gibt es nur in München: „Vier Heilige Dreikönige“ vor einer Bibliothek.

Zu Ehren der vier griechischen Gelehrten, haben die Münchner diese Bezeichnung ersonnen.

Und so blicken Aristoteles, Homer, Thukydides und Hippokrates augenzwinkernd auf jeden Besucher.

Zu Ehren der vier griechischen Gelehrten, haben die Münchner diese Bezeichnung ersonnen.

Und so blicken Aristoteles, Homer, Thukydides und Hippokrates augenzwinkernd auf jeden Besucher.

Vor dem Eingangsportal in der Ludwigstraße, befinden sich Sitzfiguren von vier griechischen Gelehrten Aristoteles, Homer, Thukydides und Hippokrates. Die Münchnern nennen sie auch „Die vier Heiligen Dreikönige“. Die Figuren sind Nachbildungen aus dem Jahr 1966, die Originale von Ludwig von Schwanthaler wurden im Krieg stark beschädigt. Von links nach rechts:

- Thukydides, Gründer der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung, von Hans Vogel

- Homer, Dichter der Ilias und Odyssee, von Elmar Dietz

- Aristoteles, Philosoph und Lehrer Alexanders des Großen, von Roland von Bohr

- Hippokrates, berühmteste Arzt der Antike, von Karl Krohe

Ausstellungstipp: Sonderausstellung „Bilderwelten“

Dreiteilige Sonderausstellung „Bilderwelten“ Buchmalerei zwischen Mittelalter und Neuzeit.

Teil 2: Ewiges und Irdisches vom 25. Juli bis 6. November 2016, Teil 3: Aufbruch zu neuen Ufern vom 14. November 2016 bis 24. Februar 2017. Eintritt: Frei. Ausstellungsort: Bayerische Staatsbibliothek, Schatzkammern im 1. Stock.

Teil 2: Ewiges und Irdisches vom 25. Juli bis 6. November 2016, Teil 3: Aufbruch zu neuen Ufern vom 14. November 2016 bis 24. Februar 2017. Eintritt: Frei. Ausstellungsort: Bayerische Staatsbibliothek, Schatzkammern im 1. Stock.

14. Daheim in Griechenland: Restaurant „Kalami“ in Haidhausen

Griechenland

daheim: Das gemütliche Restaurant Kalami in Haidhausen bietet

hervorragende,

traditionelle griechische Küche zu fairen Preisen. Das Kalami war noch nie „in“ – und das ist gut so.

traditionelle griechische Küche zu fairen Preisen. Das Kalami war noch nie „in“ – und das ist gut so.

An

den Wänden hängen SW-Fotografien von Melina Mercouri und Mikis

Theodorakis. Das Kalami ist kein durchgestylter Partygrieche, alles ist

erholsam traditionell.

Das Kalami hat bei uns Kultstatus, es ist nie in gewesen – und das ist gut so. Wir kommen immer wieder, seit über zehn Jahren. Tischdecken sucht man vergebens, aber das gute Essen entschädigt auf jeden Fall. Im Kalami sind auch immer Griechen aus der Nachbarschaft anzutreffen.

Einziges Manko ist für uns das Spatenbier. Aber wer bestellt sich beim Griechen schon Bier. Besonders wenn auf der Tageskarte Rotwein aus Nemea, oder Weißwein aus Santorin angeboten wird. Am Abend wird es schnell voll, am besten reservieren. Unsere Empfehlungen: Vorspeise – Saganaki, Hauptgericht – Kalamari vom Grill mit Ofenkartoffeln.

15. Klein aber fein: Das „Otto König von Griechenland-Museum“ in Ottobrunn

Im

Ottobrunner „Otto König von Griechenland-Museum“ dreht sich alles

im das Leben von König Otto I., die Ausstellungsstücke reichen von Gebrauchsgegenständen

bis hin zu Gemälden, die das damalige Griechenlandbild widergeben.

Foto: Wikipedia, LepoRello

im das Leben von König Otto I., die Ausstellungsstücke reichen von Gebrauchsgegenständen

bis hin zu Gemälden, die das damalige Griechenlandbild widergeben.

Foto: Wikipedia, LepoRello

Schwerpunkt des kleinen, aber feinen Museums in Ottobrunn bei München ist nicht die Geschichte der Gemeinde. Hier dreht sich alles um das Leben des König Otto I. von Griechenland. Otto von Wittelsbach (1815 – 1867) war ein bayerischer Prinz und von 1832 bis 1862 erster König von Griechenland.

Portrait von Otto I. von Griechenland aus dem Jahr 1832 vom Hofmaler Joseph Karl Stieler. Foto: Wikipedia

Ohne auf sein Amt vorbereitet worden zu sein, verabschiedete er sich in Ottobrunn von seinem Vater König Ludwig I. am 6. Dezember 1832 und trat seinen Reise nach Griechenland an. Die Gemeinde Ottobrunn verdankt ihren Namen Otto I. von Griechenland. Die Ottosäule im Höhenkirchener Forst erinnert seit 1834 an dieses Ereignis.

Im Museum wird auf die Aspekte des Philhellenismus, des griechischen Freiheitskampfes gegen die Osmanen und die Herrschaft der Wittelsbacher in Griechenland eingegangen.

Die Ausstellungsstücke reichen dabei von Geschirr, Uhren, Schmuck und Gebrauchsgegenständen bis hin zu Ölgemälden und Aquarellen, die das damalige Griechenlandbild ausdrücken. Im Jahr 2000 konnte Ottobrunn das erweiterte Otto König von Griechenland-Museum im neuen Rathaus eröffnen. Dabei sind auch die Geschehnisse der Entwicklung der 1902 gegründeten Ortschaft dargestellt.

Der Initiative von Prof. Dr. Jan Murken, dem Gründer und Museumsleiter, aber auch dem Engagement der Gemeinde ist es zu verdanken, dass Ottobrunn über ein interessantes Museum verfügt. Unter dem Vorsitz des damaligen Bürgermeisters Ferdinand Leiß, entstand 1976 aus einer Sammlung der Vorläufer des Otto König von Griechenland-Museum.

Kurzbiografie: König Ludwig I. von Bayern

Die Leistungen von Ludwig I. von Bayern (1786 – 1868) für die Kunstpolitik in München und Bayern haben alle seine politischen Verdienste überdauert. München wurde dadurch von der Residenzstadt zur Landeshauptstadt, Bayern erhielt nationale und internationale Anerkennung, die man mit wirtschaftlicher oder militärischer Stärke nicht hätte erreichen können.Kronprinz Ludwig heiratete auf der Münchner „Wiesn“, Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Zum Abschluss der tagelangen Hochzeitsfeiern wurden auch Pferderennen veranstaltet. Die Münchner waren begeistert. Man entschied, die Pferderennen hier auch im Folgejahr zu wiederholen, so entstand die Tradition des Oktoberfestes. Der Ort der Hochzeitsfeierlichkeiten wird seitdem Theresienwiese genannt.

König Ludwig I. von Bayern mit Ehefrau Therese und seinen Kindern, um 1830. Foto: www.adels-archiv.com

Ludwig selbst war ein rastloser Geist: „Ruhe kann mein Wesen nicht ertragen“, bekannte er, „Feurig muss das Leben mir schäumen, … Sehnen will ich, schwärmen und träumen“. Er sprach sechs Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Griechische und lateinische Klassiker las er im Original und er schrieb auch selbst Gedichte.

Ludwig I. wandte sich mit seinen Münchner Bauprogramm bewusst an die Öffentlichkeit. Allerdings dachte der König dabei an eine Öffentlichkeit, die seinen Auffassungen von Kunst und Geschichte folgte und nicht etwa eigene Ideen und Wünsche entwickelte.

Mit den Forderungen nach parlamentarischer Mitwirkung, konnte er nichts anfangen. Jedem Gedanken an Volkssouveränität stand Ludwig verständnislos gegenüber. Dadurch verlor der König zunehmend den Kontakt zu seinen Untertanen.

Seine ambitionierte Bau- und Kunstpolitik, die er größtenteils mit privatem Geld umsetzte, machte München zwar zu einem europäischen Zentrum der Museen – doch im Lauf seiner Regierungszeit verdunkelte sich der Himmel über Bayern: Der König und seine Minister hatten keine Konzepte gegen die drückende Armut im Land, es gab erste Proteste.

Die Liebesbeziehung Ludwigs zur Tänzerin Lola Montez befremdete die sogar die letzten königstreuen Minister. Es folgen Tumulte, Unruhen und sogar die Schließung der Universität in München. Ludwig wurde gezwungen Lola Montez des Landes zu verweisen. Der König musste schließlich abdanken und übergab die Krone an seinen Sohn Maximilian.

Geflügelte Worte von einem bayerischen Urviech: Wer ko, der ko!

Mit einem Sechsspänner war Kronprinz Ludwig im Englischen Garten unterwegs. Foto: pferdekultur.at

Xaver Krenkl (1780 – 1860) war Rennstallbesitzer, Lohnkutscher und ein Original. Beim Oktoberfest-Pferderennen belegten seine Pferde vierzehn Mal Platz eins. Richtig berühmt wurde Xaver Krenkl aber erst durch seine Begegnung mit Kronprinz Ludwig im Englischen Garten.

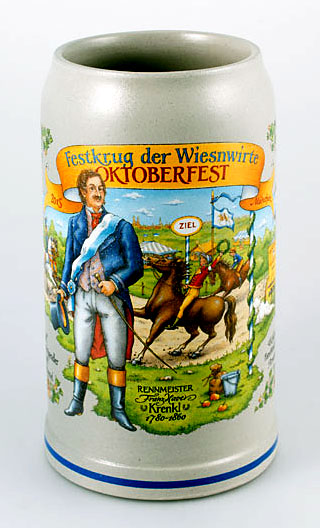

Der Wiesn-Wirtekrug 2015 zeigte Festwirt Richard Süßmeier und Xaver Krenkl.

Krenkl wagte es mit seinem Vierspänner, die sechsspännige Kutsche

Ludwigs zu überholen, was streng untersagt war. Der Kronprinz rief

heraus: „Er weiß wohl nicht, dass das Vorfahren verboten ist!“,

woraufhin der Krenkl zurückrief: „Majestät, wer ko, der ko!“ (für Nicht-Bayern: Wer kann, der kann).

Kronzprinz Ludwig war erbost, aber gleichzeitig auch vergnügt über diesen couragierten Münchner. Am nächsten Tag, wollte Krenkl mit seiner Kutche aus der Hofeinfahrt fahren. Doch die Ausfahrt war blockiert, denn davor stand die königliche Kutsche.Nach einer Weile rief Ludwig heraus: „Schau Krenkl, wer ko, der ko!“. Seitdem ist „Wer ko, der ko“ ein geflügeltes Wort und Krenkl gilt als eine Art Volksheld des 19. Jahrhunderts, als mustergültiges bairisches Urviech mit derbem Witz, gesunder Bodenhaftung, aber wenig Respekt vor der Obrigkeit.

Der Student im Hofgarten und die königliche Holzlieferung

Der Hofgarten mit Dianatempel an einem Wintertag. Foto: Wikipedia, Grzegorz Jereczek

Der König wird vom Studenten nicht erkannt, und fragt: „Mein Lieber, warum arbeiten Sie nicht auf Ihrem Zimmer?“ Der Student antwortet, immer nebenbei in seinem Buch weiterlesend: „Ich hab kein Geld fürs Brennholz.“

Ludwig erwidert: „Warum wenden Sie sich nicht an den König?“ Da sagt der junge Mann: „An den Geizkragen Ludwig? Niemals! Dazu wäre das Papier zu schade.“ Ludwig ließ sich den Namen und die Anschrift des Studenten geben und ging weiter. Am nächsten Tag lieferte man dem Studenten einen Klafter Holzscheiten vor die Haustür. Dabei lag ein königliches Billet, auf dem stand:

„Für die Erwärmung der Wissenschaft! Ludwig, der Geizige.“

Hinweis: Den Wahrheitsgehalt der Anekdoten um König Ludwig I. können wir verständlicherweise nicht garantieren. Meist werden ungewöhnliche Begegnungen mündlich weitererzählt, so kann im Nachhinein niemand deren Echtheit nachprüfen. Unterhaltsam sind sie sicherlich.

Was ist dein Lieblingsplatz um Griechenland in München zu entdecken? Erzähl uns davon!

München wird nicht umsonst Isar-Athen genannt.

Vor allem König Ludwig I. und seine Hofarchitekten ließen die Residenzstadt nach klassisch-griechischen Vorbildern umgestalten.

Was ist Dein Lieblingsplatz in München der das Flair Griechenlands in sich trägt?

Was hat Dir dort besonders gut gefallen?

Haben wir vielleicht bei unserem kulturellen Rundgang Griechenland in München entdecken:

Ein Kulturtrip durch das Isar-Athen einen absolut einzigartigen Platz vergessen, oder kennen ihn noch gar nicht?

Natürlich sind auch Lieblingsplätze im Münchner Umland willkommen.

Wir würden uns über Deinen Kommentar sehr freuen.